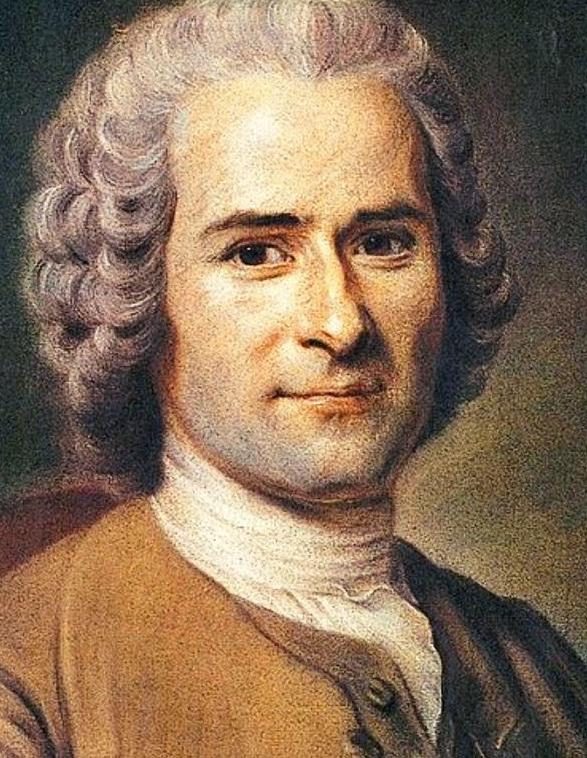

El texto que sigue forma parte de las Confesiones de Rousseau. Allí podemos ver cómo el viejo filósofo recuerda sus tiempos de juventud y estudio autodidacta, cuando vivía en la residencia de Madame de Warrens, su protectora desde la adolescencia, y con quien llegaría a tener una relación amorosa. A ella se refiere cuando habla de Mamá en estas líneas. Más allá de la importancia de su autor, esta breve y amena crónica permite conocer los hábitos y materias de estudio del siglo XVIII francés, período histórico determinante para la formación de muchas de las concepciones que serían básicas para la sociedad moderna posterior.

Desayunábamos habitualmente un café con leche. Era el momento del día en que estábamos más tranquilos y charlábamos más a gusto. Esas reuniones, en general bastante largas, me han dejado un gusto marcado por los desayunos. Prefiero infinitamente la costumbre de Inglaterra y de Suiza, donde el desayuno es una verdadera comida que reúne a todo el mundo, a la de Francia, donde cada uno desayuna solo en su habitación, o en la mayoría de los casos no desayuna en absoluto. Después de una hora o dos de charla, me iba con mis libros hasta el almuerzo. Empezaba por algún libro de filosofía, como la Lógica de Port-Royal, el Ensayo de Locke, Malebranche, Leibnitz, Descartes, etc. Enseguida me di cuenta de que todos esos autores estaban en contradicción perpetua unos con otros, y elaboré el quimérico proyecto de ponerlos de acuerdo, lo que me fatigó bastante y me hizo perder mucho tiempo. Me quemaba la cabeza y no avanzaba en nada. Finalmente, renunciando a este método, tomé uno infinitamente mejor, y al cual atribuyo todo el progreso que pude haber hecho, a pesar de mi falta de capacidad; porque es seguro que siempre tuve bastante poca para el estudio. Leyendo a cada autor, me fijé la regla de adoptar y seguir todas sus ideas sin mezclarlas con las mías ni con las de otro autor, y sin disputar jamás con él. Me dije: “Comencemos por hacer un almacén de ideas, verdaderas o falsas, pero nítidas, aguardando a que mi cabeza esté lo suficientemente provista como para compararlas y elegir.” Este método no carece de inconvenientes, lo sé, pero logró cumplir con el objetivo de instruirme. Al cabo de algunos años empleados en no pensar más que a partir de otros, sin reflexionar por decirlo así, y casi sin razonar, me encontré con un gran fondo adquirido que me permitió abastecerme, y pensar sin recurrir a otros. Desde entonces, cuando los viajes y las ocupaciones me han privado de los medios para consultar los libros, me entretuve repasando y comparando lo que había leído, pesando cada cosa en la balanza de la razón, y juzgando en ocasiones a mis maestros. A pesar de haber empezado tarde a poner en ejercicio mi capacidad de juicio, no me pareció que ésta haya perdido su vigor; y cuando publiqué mis propias ideas, no fui acusado de ser un discípulo servil y de jurar in verba magistri.

1 - In verba magistri: expresión latina que significa la aceptación acrítica de la palabra autorizada de un maestro. Su origen se encuentra en una de las Epístolas de Horacio. Ver más.

Pasaba de ahí a la geometría elemental; en la que nunca llegué demasiado lejos, obstinándome en querer vencer a mi poca memoria, a fuerza de volver cien veces sobre mis pasos y volver a empezar sin cesar el mismo camino. No me gustaba la geometría de Euclides, que busca sobre todo la cadena de demostraciones antes que el enlace de las ideas; preferí la geometría del Padre Lamy, que de lejos devino uno de mis autores favoritos, y cuyas obras aun releo con placer. Seguía el álgebra, y siempre fue el Padre Lamy a quien tomé como guía. Cuando estuve más avanzado, tomé la Ciencia del Cálculo de P. Reynaud, después su Análisis Demostrado, el cual apenas ojeé. Nunca fui lo suficientemente lejos como para entender la aplicación del álgebra a la geometría. Nunca me gustó esa manera de operar sin ver lo que se hace y me parecía que resolver un problema de geometría mediante ecuaciones era como tocar una melodía girando una manivela. La primera vez que me di cuenta, mediante el cálculo, de que el cuadrado de un binomio estaba compuesto por el cuadrado de cada una de sus partes, y del doble producto de uno por el otro, a pesar de la precisión de mi multiplicación, no quise creerlo hasta no hacer la figura. No es que no disfrutara del álgebra cuando contemplaba solamente la cantidad abstracta; sino que, cuando se aplicaba a la exención, quería ver la operación en las líneas, de otra forma no entendía nada.

Después venía el latín. Era el más penoso de mis estudios, en el cual nunca hice grandes progresos. Empecé por el método latino de Port-Royal pero sin frutos. Esos versos ostrogodos me mareaban, y no me entraban en la cabeza. Me perdía en esa multitud de reglas, y cuando aprendía la última ya había olvidado todo lo anterior. El estudio de las palabras no es adecuado para un hombre que no tiene memoria y era precisamente para forzar mi memoria a tener más capacidad que yo me obstinaba en ese estudio. Al final lo tuve que abandonar. Entendía lo suficiente la construcción como para leer un autor fácil, con la ayuda de un diccionario. Seguí ese camino y me fue bien. Me dediqué a la traducción, no por escrito, sino mental, y ahí me quedé. A fuerza de tiempo y de ejercicio, pude leer de manera lo suficientemente fluida los autores latinos, pero sin poder nunca ni hablar ni escribir en esa lengua; lo que me ha puesto en aprietos siempre que me encontré, sin saber cómo, enrolado entre la gente de letras. Otro inconveniente, consecuencia de esta manera de aprender, es que nunca supe la prosodia, menos aun las reglas de la versificación. Deseando sin embargo sentir la harmonía de la lengua en verso y en prosa, hice grandes esfuerzos por conseguirlo, pero estoy convencido de que sin maestro esto es casi imposible. Habiendo aprendido la composición del más fácil de todos los versos, el hexámetro, tuve la paciencia de recitar casi todo Virgilio, y de marcar y calcular la cantidad de sílabas; después, cuando tenía dudas sobre si una sílaba era larga o breve, era mi Virgilio a quien iba a consultar. Es evidente que eso me hacía cometer bastantes faltas; a causa de las alteraciones permitidas por las reglas de la versificación. Pero si hay ventajas en estudiar solo, también hay grandes inconvenientes y sobretodo una dificultad increíble. Eso lo sé mejor que nadie.

Antes del mediodía dejaba mis libros y, si el almuerzo no estaba listo, iba a visitar a mis amigas las palomas, o a trabajar en el jardín mientras se hacía la hora. Cuando me llamaban, iba muy contento y con gran apetito; porque algo que vale la pena señalar es que, por más enfermo que pueda estar, el apetito no me falta nunca. Almorzábamos muy agradablemente, charlando de nuestros asuntos, esperando que Mamá pudiera comer. Dos o tres veces por semana, cuando estaba lindo, íbamos a la parte de atrás de la casa a tomar el café en una cabaña fresca y frondosa, que yo había llenado de lúpulo, y que nos daba mucho placer los días de calor; pasábamos una horita ahí visitando nuestras verduras, nuestras flores, charlando sobre nuestra manera de vivir, todo lo cual nos hacía apreciar mejor la dulzura del momento. Tenía otra pequeña familia en el fondo del jardín, eran las abejas. Nunca dejaba de ir a visitarlas y a menudo Mamá iba conmigo. Me interesaba mucho su obra, me divertía infinitamente viéndolas volver de recolectar polen, con sus patas a veces tan cargadas que les costaba andar. Los primeros días la curiosidad me volvió indiscreto y me picaron dos o tres veces, pero después llegamos a conocernos tan bien que por más cerca que estuviera, ellas me dejaban hacer, y por más llenas que estuvieran las colmenas y por más dispuestas que estuvieran para atacarme, a veces estaba rodeado de ellas, tenía algunas en las manos y en la cara sin que ninguna me picara jamás. Todos los animales desconfían del hombre y tienen razón. Pero una vez que se aseguran de que uno no los quiere lastimar, su confianza se vuelve tan grande que hay que ser más que un bárbaro para abusar de ella.

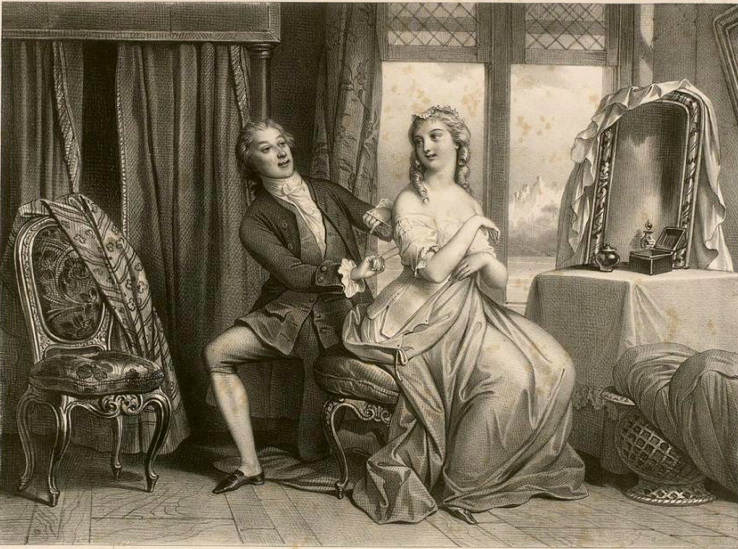

Rousseau y Madame de Warrens según un grabado del siglo XIX

Volvía a mis libros, pero mis ocupaciones de la tarde debían llevar menos el nombre de trabajo y estudio que de recreación y entretenimiento. Nunca pude soportar la aplicación al estudio después de mi almuerzo, y en general me cuesta durante el calor del día. A pesar de ello me ocupaba, aunque lo hacía sin esfuerzo y casi sin reglas, leyendo sin estudiar. Seguía con mayor exactitud el estudio de la historia y la geografía, y como eso no me demandaba ningún esfuerzo del espíritu, hice todos los progresos que me permitía mi escasa memoria. Quería estudiar al Padre Pétau y me hundía en las tinieblas de la cronología; me hartaba de la parte crítica que no tenía fondo ni orilla, y prefería la medida exacta de los tiempos y la marcha de los cuerpos celestes. Podría haber tomado gusto por la astronomía de haber tenido los instrumentos pero tenía que conformarme con algunos elementos sacados de los libros, y con algunas observaciones groseras hechas con un telescopio, solamente para conocer la situación general del cielo: porque mi corta vista no me permitía distinguir lo suficientemente bien a los astros sin utilizar artefactos. Al respecto me viene a la memoria una aventura cuyo recuerdo a menudo me ha hecho reír. Había comprado un planisferio celeste para estudiar las constelaciones. Lo había colocado sobre un bastidor y las noches de cielo claro, iba al jardín a colocar mi bastidor sobre cuatro palos de mi altura, el planisferio quedaba boca abajo, y para iluminarlo sin que el viento apagara mi vela, ponía ésta última en un balde en el suelo entre los cuatro palos. Después, mirando alternativamente el planisferio con mis ojos y los astros con mi telescopio, me ejercitaba en conocer las estrellas y en discernir las constelaciones. Creo haber dicho que el jardín de M. Noiret estaba hecho en terrazas; desde el camino se veía todo lo que uno hacía allí. Una noche, unos campesinos que pasaban por ahí bastante tarde me vieron con mi grotesco equipaje ocupado en mi operación. El resplandor que daba hacia mi planisferio, cuya causa no veían porque la luz estaba oculta para ellos por los bordes del balde, además de los palos, el gran papel lleno de figuras, el cuadro, y el juego de mi telescopio que veían ir y venir, daban un aire de libro de brujería que los espantó. Mi atuendo no era apropiado para tranquilizarlos, tenía una boina sobre mi gorra, y una levita de guata de Mamá, que ella me había obligado a ponerme, todo lo cual ofrecía a sus ojos la imagen de un verdadero brujo, y como era cerca de la medianoche, no dudaron de que ese era el comienzo del sabbat. Sin querer ver más, huyeron muy alarmados, despertaron a sus vecinos para contarles lo que habían visto, y la historia corrió tan rápidamente que al día siguiente cada uno en el vecindario supo que el sabbat tenía lugar en lo de M. Noiret. No sé hasta dónde habría llegado el rumor, si uno de los campesinos, testigo de mis conjuros, no hubiera llevado su denuncia a dos jesuitas que nos venían a visitar y que, sin saber de qué se trataba, lo desestimaron provisoriamente. Después ellos nos contaron la historia, yo les conté la causa, y nos reímos bastante. Sin embargo se resolvió que, para evitar que volviera a ocurrir, de ahí en más realizaría mis observaciones sin luz y que iría a consultar el planisferio en la casa. Los que leyeron, en mis Cartas desde la Montaña, mi magia de Venecia, estoy seguro de que encontraron que siempre tuve vocación de brujo.

Tal era mi tren de vida en los Charmettes cuando no estaba ocupado con ninguna tarea campestre, puesto que éstas eran mis preferidas, y en los casos en que no superaban mis fuerzas, me dedicaba a ellas como un campesino, aunque es verdad que mi extrema debilidad no me permitía tener más mérito que buena voluntad. De hecho quería hacer dos tareas a la vez, y por este motivo no hacía bien ninguna. Me había puesto en la cabeza que debía obligarme a memorizar, me obstinaba en aprender mucho de memoria. Por eso andaba siempre con algún libro que con increíble dificultad estudiaba y repasaba mientras trabajaba. No sé cómo la terquedad de esos vanos y continuos esfuerzos no terminaron por volverme estúpido. Hizo falta que haya aprendido y vuelto a aprehender por lo menos veinte veces las églogas de Virgilio, de las que hoy no me sé ni una palabra. Perdí muchos libros y tomos de colecciones por la costumbre que tenía de llevarlos conmigo por todas partes, al palomar, al jardín, al vergel, a la viña. Ocupado por otra cosa, dejaba mi libro al pie del árbol o sobre los arbustos podados, por todas partes me olvidaba de llevármelos, y a menudo ocurría que al cabo de quince días, lo volvía a encontrar comido por las hormigas y los caracoles. Este ardor por aprender se volvió una manía que me volvía tonto, ocupado todo el tiempo en balbucear algo entre los dientes.

Los escritos de Port-Royal y de la Oratoria, siendo los que leía con mayor frecuencia, me habían vuelto semi-jansenista,

3 - El Jansenismo es un movimiento religioso iniciado en el siglo XVII. Se trata de un movimiento puritano que enfatiza en el pecado original y la depravación de la condición humana, suele ser asociado con la idea de intransigencia. Importantes pensadores del XVII estuvieron vinculados con el jansenismo. Blaise Pascal es el más célebre de ellos.

Quisiera saber si en el corazón de otros hombres tienen lugar puerilidades semejantes a las que a veces tienen lugar en el mío. En medio de mis estudios y de mi vida inocente, tanto como podía serlo, y a pesar de todo lo que habían podido decirme, el miedo al infierno seguía perturbándome a menudo. Me preguntaba: “¿En qué estado estoy? Si muero en este instante, ¿seré condenado?” Según mis jansenistas no había lugar a dudas, pero según mi consciencia me parecía que no. Siempre temeroso, y flotando en esa cruel incertidumbre, adoptaba las estrategias más risibles para salir de esta situación, estrategias por las cuales con toda seguridad haría encerrar a un hombre si lo viera repitiéndolas. Un día, mientras soñaba con este triste tema, me ejercité en tirar piedras maquinalmente contra los troncos de los árboles, lo hacía con mi habilidad habitual, es decir sin acertarle a ninguno. En medio de ese bello ejercicio, hacía todo lo posible por inventarme una especie de pronóstico para calmar mi inquietud. Me dije: “Voy a arrojar esta piedra contra el árbol que está enfrente mío. Si acierto signo de salvación, si erro, signo de condena.” Diciendo esto, arrojo mi piedra con la mano temblando y el corazón latiendo fuerte, pero tan felizmente, que va a dar en el medio del árbol, lo cual no era muy difícil porque había tenido el cuidado de elegir un árbol bien grueso y cercano. Desde entonces no volví a dudar de mi salvación. No sé, cuando me acuerdo de este episodio, si debo reírme o avergonzarme de mí mismo. Ustedes, grandes hombres, que seguramente ríen, felicítenme, pero no insulten mi miseria, porque les juro que soy bien consciente de ella.